クリーチャー モンスター 違い

クリーチャー モンスター 語源と定義の違い

クリーチャーとモンスターの本質的な違いは、その語源に深く根ざしています 。「creature」は英語で「(神の)創造物」を意味し、元来すべての生き物を指す中立的な言葉として使われてきました 。一方、「monster」は「怪物、化け物、怪獣、奇形な形のもの」を表し、恐ろしい想像上の生物として定義されています 。

英英辞典では「monster」を「an imaginary creature that is very large, ugly and frightening(とても大きく、醜く、恐ろしい想像上の生物)」と説明しており、恐怖や悪のイメージが強く込められていることがわかります 。これに対してクリーチャーは、生物学的な観点から「生き物全てを包括的に見る考え方」を基盤としており、人間とそれ以外の生物を平等に捉える視点が含まれています 。

実際のメディア使用においても、モンスターは「伝説的・神話的」なファンタジー要素が強く、ドラゴンやスライムといったRPGの敵キャラを想像させます 。一方でクリーチャーは「SF的・生物的」な性格を持ち、科学的に生まれた突然変異体や宇宙から来た未知の生命体など、より生々しいリアルな存在として描かれることが多いのです 。

参考)「クリーチャー」って英語じゃないの? href=”https://fragile-archives.com/2025/08/06/creature-en-jp/” target=”_blank”>https://fragile-archives.com/2025/08/06/creature-en-jp/amp;#8211; 意味の…

クリーチャー モンスター 3DCG制作での特徴

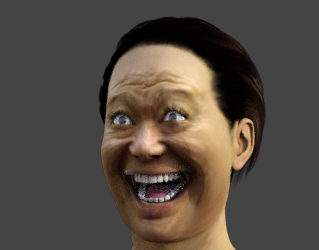

DAZ STUDIOをはじめとする3DCG制作において、クリーチャーとモンスターは明確に異なる制作アプローチが取られます 。クリーチャー制作では、実在の生物をベースとした生物学的リアリティが重視され、骨格構造や生態に基づいたデザインが求められます 。

リアリティのあるクリーチャーデザインの基本は、「この世界に存在している(いた)生き物からヒントを得て作られている」ことです 。制作者は既存の生物の骨格、パーツ、立ち姿を観察し、それらを融合させることでオリジナルな生命体を創造します 。DAZ STUDIOでは、動物やクリーチャー、人物モデルを組み合わせて、現実的な生物として成立するようなデザインが可能です 。

参考)クリーチャーデザインにはパターンがある その1 – Amaz…

一方、モンスター制作では恐怖や脅威を演出することが主目的となり、より象徴的で威圧的なデザインが採用されます。ゲーム開発においても、モンスターは「倒せない敵」「無敵」といった特別な存在として位置づけられることが多く、プレイヤーに恐怖心を与える役割を担います 。3DCG制作では、こうした心理的効果を考慮したモデリングやテクスチャリングが重要になります。

参考)倒せない敵が登場するホラーゲーム7選 – ホラーもっとマガジ…

クリーチャー モンスター ゲーム業界での使い分け

ゲーム業界におけるクリーチャーとモンスターの使い分けは、プレイヤー体験の設計と密接に関わっています 。「クリーチャーコレクター」というジャンルでは、様々な生物を仲間にしていく要素が重視され、クリーチャーは収集・育成の対象として親しみやすい存在として描かれます 。

参考)モンスター捕まえ放題!Steamセールイベント「クリーチャー…

RPGやファンタジーゲームでは、クリーチャーは「敵キャラクターやモンスター、ペット」として多様な役割を担います 。特にペット系統では、プレイヤーとの共生関係を表現するため、生物的な親しみやすさが重要視されます。これは「生き物全てを包括的に見る考え方」というクリーチャーの本来の意味と合致しています 。

参考)クリーチャーの意味と使い方|映画やゲームでの定義から日常語と…

対照的に、ホラーゲームにおけるモンスターは「倒せない」「無敵」な存在として設計され、プレイヤーに恐怖体験を提供することが主目的です 。『クロックタワー』のシザーマンや『Monstrum』の各種怪物は、プレイヤーが取れる行動を「逃げる」「隠れる」のみに制限し、圧倒的な脅威として機能します 。

クリーチャー モンスター DAZ STUDIO活用法

DAZ STUDIOでのクリーチャー・モンスター制作には、それぞれ異なるアセットとアプローチが必要です 。クリーチャー制作では、リアルな人物モデル、動物、各種オブジェクトを組み合わせて、生物学的に成立する存在を作り上げます。DAZ STUDIOの豊富なモデルライブラリには、子どもから老人まで多様な体型のモデルがあり、体型や顔の形状をスライダーで細かく調整できる拡張機能も提供されています 。

モンスター制作においては、威圧的で恐怖を喚起するデザインが重要になります。DAZ STUDIOのaniMate Monster Packのようなアニメーションデータを活用すれば、ドラキュラ、フランケンシュタイン、ミイラ、狼男、ゾンビなど、古典的なモンスターの動きを再現できます 。ただし、これらのモーションは「わかりやすすぎて、チープ感まるだし」という課題もあり、独自性を持たせるには追加の工夫が必要です 。

参考)aniMate用 アニメデータ aniMate Monste…

制作技術面では、ZBrushやBlenderといった専門的なスカルプトツールとの連携も重要です 。DAZ STUDIOで基本形状を作成し、より詳細な造形は他のツールで行うパイプラインが一般的です。特にクリーチャー制作では、「ZSphereでクリーチャーの胴体を作成して、ダイナメッシュを適用」するワークフローが効率的とされています 。

クリーチャー モンスター 制作における独自視点

従来のクリーチャーとモンスターの分類を超えて、現代の3DCG制作では「ハイブリッド・エンティティ」という新しい概念が注目されています。この概念は、生物学的リアリティと象徴的恐怖を同時に表現する存在を指し、従来の二項対立を超えた制作アプローチを可能にします。

ハイブリッド・エンティティ制作では、実在生物の機能的特徴を維持しながら、心理的インパクトを高める要素を巧妙に組み合わせます。例えば、正常な骨格構造を保ちながら、異常な比率や配置を採用することで、見た目の違和感と生物学的説得力を両立させることができます。これはDAZ STUDIOの柔軟なモーフィング機能との相性が良く、リアルタイムでバランス調整を行いながら制作を進められます。

また、「感情的親和性」の観点から、キャラクターデザインを戦略的に設計する手法も重要です。完全に恐怖を煽るモンスターではなく、どこか愛らしさや同情を誘う要素を含むことで、視聴者により深い感情的結びつきを生み出すことができます。これは現代のエンターテインメント業界で求められる複雑なキャラクター性と合致しており、単純な敵対関係を超えた物語性豊かなコンテンツ制作に貢献します。